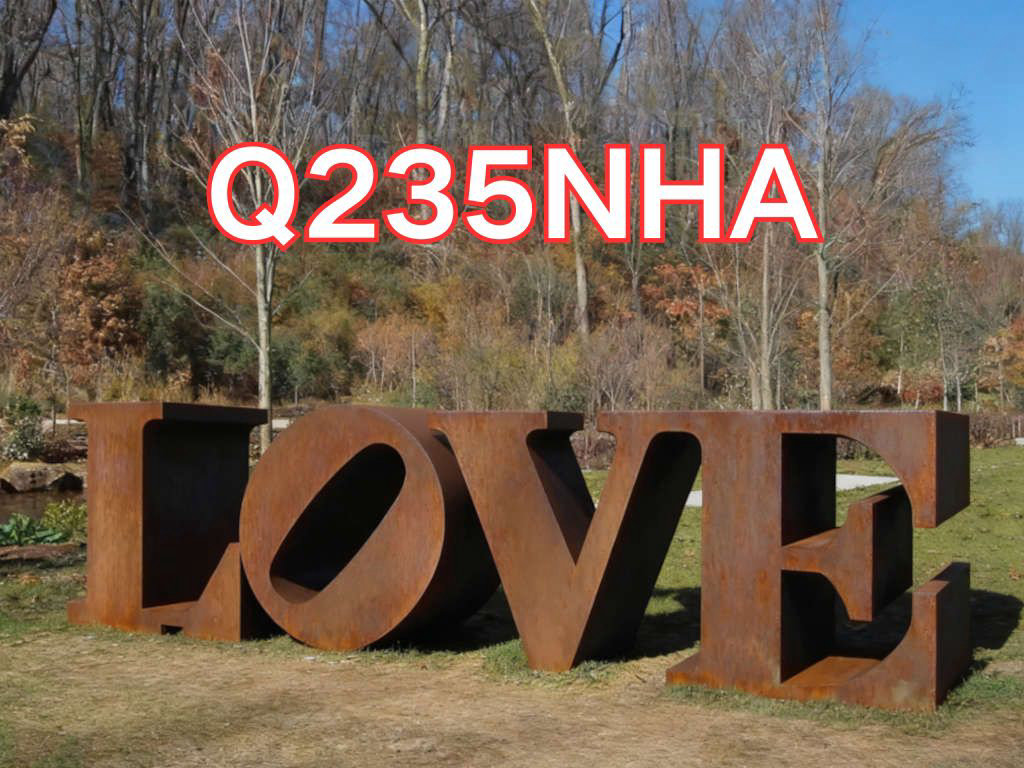

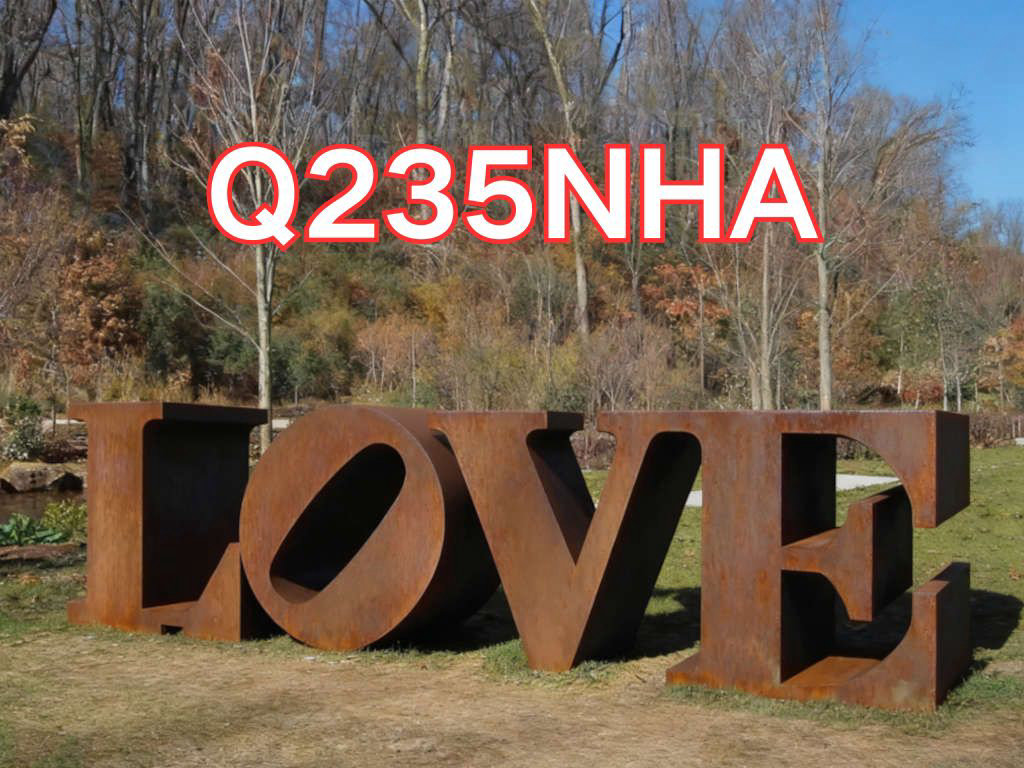

Q235NHA

Q235NHA是一种高强度耐候结构钢,具有优良的抗大气腐蚀性能和焊接性,屈服强度≥235MPa,适用于户外暴露环境下的建筑、桥梁及工程机械结构,可免涂装使用,降低维护成本。

牌号释义

Q:屈服强度“屈”字汉语拼音首字母;

235:规定最小屈服强度为235MPa(厚度≤16mm时);

NH:耐候钢(Nai Hou)汉语拼音缩写,表示具有耐大气腐蚀性能;

A:质量等级为A级,表示无需冲击韧性要求(常温交货),P、S含量较低,适用于一般结构用途。

物理特性

密度:7.85 g/cm³

弹性模量:约206 GPa

热膨胀系数:约11.7×10⁻⁶/℃(20–100℃)

热导率:约52 W/(m·K)

屈服强度(ReH):≥235 MPa(厚度≤16mm)

抗拉强度(Rm):360–510 MPa

断后伸长率(A):≥26%(Lo=50mm,厚度≤16mm)

伸长率随厚度变化:厚度16–40mm时≥25%,40–60mm时≥24%

耐腐蚀性能:在工业与海洋大气中,耐腐蚀性为普通碳钢的2–3倍,表面可形成稳定致密的锈层(锈层富含Cu、Cr、Ni等合金元素),有效阻止进一步腐蚀。

化学特性

Q235NHA通过添加少量合金元素提升耐候性,同时控制碳当量以保证焊接性能:

| 元素 | 含量(质量分数,%) | 作用说明 |

|---|---|---|

| C | ≤0.21% | 控制碳含量以降低碳当量,保障焊接性 |

| Si | 0.20–0.50% | 提高强度,参与锈层形成 |

| Mn | ≤0.90% | 提高强度与韧性 |

| P | 0.07–0.15% | 提高耐候性(形成致密磷酸盐层),但需控制上限以防冷脆 |

| S | ≤0.035% | 有害杂质,严格限制 |

| Cu | 0.25–0.50% | 关键耐候元素,促进稳定锈层形成 |

| Cr | 0.30–0.60% | 提高耐腐蚀性,与Cu协同作用 |

| Ni | ≤0.30% | 改善韧性与耐腐蚀性 |

| Nb/V/Ti | ≤0.11%(总量) | 微合金化,细化晶粒,提高强韧性 |

注:P、Cu、Cr的协同作用是实现耐候性的关键,其锈层致密且导电性低,显著减缓电化学腐蚀速率。

应用领域

Q235NHA广泛用于长期暴露于大气环境中的结构件,尤其适用于无需频繁维护或涂装的场合:

建筑结构:外露钢框架、幕墙支撑、雨棚、楼梯;

桥梁工程:铁路桥、公路桥、人行天桥的主梁与桁架;

交通设施:信号塔、隔音屏障、护栏、路灯杆;

工程机械:集装箱、矿车、输送设备外壳;

电力与通信:输电塔、通信基站支架;

景观与艺术装置:户外雕塑、装饰性围栏、文化墙。

测试及生产方法

生产工艺流程:

冶炼:转炉或电炉冶炼,LF精炼,控制夹杂物与气体含量;

连铸:生产纯净钢坯;

加热:均热炉加热至1150–1250℃;

轧制:常规热轧或控轧,保证组织均匀;

冷却:自然空冷,避免回火脆性;

检验:

力学性能测试:拉伸、弯曲试验;

化学分析:光谱分析验证Cu、Cr、P等关键元素;

耐候性评估:可通过CORTEN加速腐蚀试验或大气暴露试验验证锈层稳定性;

焊接性能测试:根据工程要求进行焊接工艺评定(WPS)。

相近的钢牌号

| 标准体系 | 对应或相近牌号 | 说明 |

|---|---|---|

| 美国标准(ASTM) | ASTM A588 Gr.A/B | 高强度低合金耐候钢,屈服强度≥345MPa,强度高于Q235NHA,但耐候机制相似(Cu-Cr-P体系);适用于桥梁与建筑。 |

| 日本标准(JIS) | SMA490AW、SMA490BW | 屈服强度≥325MPa,耐候性优良,常用于桥梁与建筑;强度等级高于Q235NHA。 |

| 欧洲标准(EN) | S355J0W、S355K2W | EN 10025-5标准耐候钢,屈服强度≥355MPa,含Cr、Ni、Cu,耐候性良好;强度高于Q235NHA,无直接等效牌号。 |

注:Q235NHA属于中低强度耐候钢,国际标准中多以高强度耐候钢为主(如A588、S355W系列),故无完全等效牌号。其定位类似于ASTM A242 Type 1(早期耐候钢,强度约275–350MPa),但Q235NHA强度更低,适用于轻型结构。

Q235NHA首次出现在中国国家标准 GB/T 4171-2008《耐候结构钢》 中。该标准于2008年发布,取代了旧版GB/T 4171-1992,首次系统规定了高强度、焊接耐候钢的牌号体系,包括Q235NH、Q295NH、Q355NH、Q460NH等,其中Q235NHA作为低强度级别耐候钢被正式纳入。因此,Q235NHA的标准化始于 GB/T 4171-2008,是中国自主开发的耐候钢牌号,广泛应用于国内基础设施建设。

是关键的无损检测技术,利用高频声波探测钢板内部缺陷。探头发射声波,声波在遇到裂纹、夹杂等缺陷时会产生反射,接收器捕捉回波并分析,从而精准定位缺陷位置与大小。该技术具有灵敏度高、穿透力强、检测速度快等优点,能有效保障钢板内部质量,广泛应用于中厚板、容器板等高端产品生产过程,确保产品安全可靠。

磁粉探伤-MT,Magnetic Particle Testing

一种常用的表面缺陷检测技术,通过磁化工件,使表面及近表面的裂纹、夹杂等缺陷产生漏磁场,吸附磁粉形成可见磁痕,从而直观显示缺陷位置与形态。该方法操作简便、灵敏度高,适用于铁磁性材料表面及近表面缺陷的快速检测,广泛应用于钢板边部、端面及焊缝的在线或离线检查,有效保障产品质量与安全。